補助金を学ぶ

2023年度版:リニューアルされた「ものづくり補助金」を徹底解説

設備投資のための補助金として定番化している「ものづくり補助金」。印刷業界でも数多くの事業者が活用しています。昨年実施された申請(10次~13次締切)でも約200社が採択されています。

2022年度のものづくり補助金(10~13次採択)では、前年までの新型コロナウイルスの影響を考慮に入れた制度設計が見直され、アフターコロナに向け「賃上げ・雇用拡大」「DX推進」「カーボンニュートラル」などの国の施策に沿った申請枠が創設されました。特に「デジタル枠」の創設はトピックの一つだったと言えるでしょう。2023年度(14次採択以降)では前年の申請枠を踏襲しつつ見直し・拡充がされています。

本コラムでは、2023年度実施分における制度変更内容や加点項目、申請枠における印刷業界での活用可能性について解説を行います。

ノウハウの実践方法をまとめた

資料を無料ダウンロード

2023年度のものづくり補助金におけるポイント

- 2022年度(10次~13次採択まで)で約200件の印刷関連事業者が活用!

- POD設備+ITのセット投資での採択が多数ある!

- 14次締切から加点項目が追加されているので活用推奨!

1. ものづくり補助金の概要と2023年度の変更ポイント

まずは「ものづくり補助金」の内容を確認してみましょう。

ここでは印刷業界で実際に申請が多い2つの申請枠「通常枠」「デジタル枠」に特化して説明します。

ものづくり補助金の概要

| 概要 | 補助上限額 | 補助率 |

|---|---|---|

| 通常枠 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。 |

5人以下:750万円 6〜20人:1,000万円 21人以上:1,250万円 |

1/2、2/3(小規模・再生事業者) |

| デジタル枠 DXに資する革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。 |

2/3 |

「通常枠」の場合、小規模事業者(従業員数20名以下)であれば補助率2/3になりますが、中規模(従業員数20名超)の場合は補助率が1/2になります。一方「デジタル枠」の場合は従業員数に関わらず補助率が2/3になりますので、積極的に活用したいところです。

申請枠の種類に関わらず必要な基本要件はこちらです。

以下の要件を満たす3~5年の事業計画を策定すること

- ①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加

- ②事業計画期間において、事業場内最低賃金を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする

- ③事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

また申請枠や加点によっては追加の要件がありますが、そちらは後述していきます。

ものづくり補助金活用に求められるポイント

ものづくり補助金を簡単に表現すると「付加価値額と従業員の給与を増加させる計画を作り実行するなら、設備投資額の補助をします」という内容です。

ここには国のメッセージが込められています。つまり「設備投資をして」「従業員を雇用して」「ちゃんと利益を上げること」という概念、GDPとほぼ同義の概念が込められていると言えます。ただし制度である以上建付けがあります。具体的にどのように補助金を活用すべきなのかを確認していきましょう。ものづくり補助金の要綱によると、下記3点が求められているポイントです。

- 生産性向上に向けた取り組みであること

- 革新的なサーピスの開発、革新的な生産プロセスの改善であること

- 設備投資をおこなうこと

申請書を書く際には、これらのポイントを満たしているか、という点に注意していきましょう。「生産性向上」「革新的」という部分については第五章で詳しく記載させていただきます。

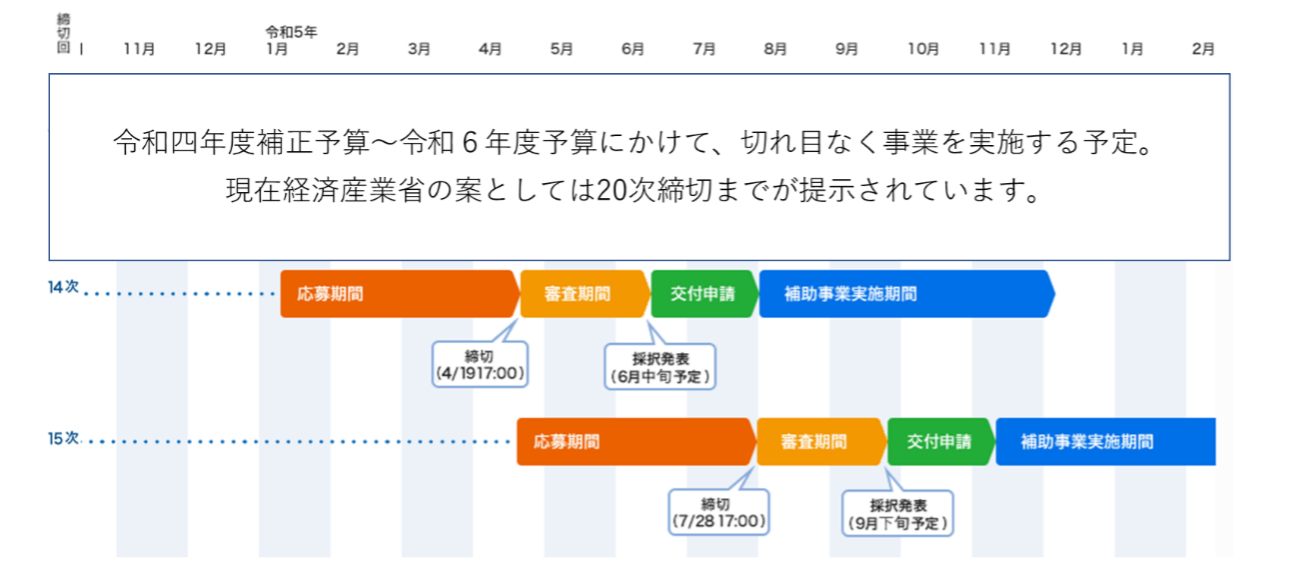

2023年度(14・15次採択)における変更ポイント

大きな変更は、

①加点項目が追加された

②大幅な賃上げを計画した事業者の補助上限を引上げる特例が追加された

という2点です。

①に関しては第六章で、②に関しては第八章で詳しく記載させていただきます。

各類型における概要と追加要件、必要な提出書類等については下記の通りです。

| 類型 | 概要 | 追加要件 | 類型ごとに 必要な 提出書類 |

任意提出書類 (加点等) |

加点登録用に 作成する 書類 |

|---|---|---|---|---|---|

| 通常枠 | 革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス・サービス提供方法の改善 | なし | 通常の提出物のみ | ・経営革新計画承認書 ・事業継続力強化計画認定書 |

・パートナーシップ構築宣言 |

| デジタル枠 | DXに資する革新的な製品・サービス開発、またはデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善 | 1)①DXに資する革新的な製品・サービスの開発、又は②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善、のいずれかに該当する事業であること 2)経産省「DX推進指標」を活用し、IPAに「自己診断結果」を提出すること 3)IPA実施の「SECURITY ACTION」の宣言を実施すること | 通常の提出物のみ(※応募時に提出の必要はないが、追加要件2)及び3)に必要な書類の作成や情報の登録は必須) | ・経営革新計画承認書 ・事業継続力強化計画認定書 ・サイバーセキュリティお助け隊の契約書・利用申込書の写し等の写し |

・パートナーシップ構築宣言 ・「DX推進指標」自己診断フォーマット(要人材欄記) |

2. <要注意!>申請対象外となるケース

ものづくり補助金を使いたい、と思っても申請できないケースがあります。下記3パターンについて、自社が当てはまらないか確認しましょう。

- ①過去3年間に2回以上ものづくり補助金の交付決定を受けた事業者

- ②大企業の子会社(みなし大企業)

- ③同一法人・事業者が同一の締切回において複数申請を行っている場合(重複案件)

①に関しては、近年複数回の交付に関して厳格化されている傾向があります。そして特に③の重複案件に注意する必要があります。

<重複案件とは>

重複案件とは、親会社が議決権の50%超を有する子会社がある場合は、親会社・子会社は同一法人とみなされ、どちらか1社のみしか申請できないというものです。

親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数ある場合は全てまとめて同一法人とみなされるため、兄弟会社・孫会社まで含めて1社しか申請できなくなるケースもあります。同一法人内での申請がないか、確認してから申請を進めましょう。

それではここからはものづくり補助金の申請にあたって必要なものや、電子申請の方法について見ていきましょう。

3. 申請にあたって必要なもの

ものづくり補助金の申請にあたって基本的に必要なものは以下の通りです。

- ①事業計画書

- ②補助経費に関する誓約書【様式1】

- ③賃金引上げ計画の誓約書【様式2】

- ④直近2年間の決算書

- ⑤法人事業概況説明書(従業員数の確認資料)

- ⑥労働者名簿(応募時点で21名以上、確認資料で20名以下の場合のみ)

- ⑦導入設備の見積書

- ※見積書提出は、申請時は任意ですが提出した方が採択後の手続きが円滑です

本章では、申請時によく質問のあがる「①事業計画書」「⑦導入設備の見積書」について詳細に見ていきたいと思います。

事業計画書

申請する事業の内容を説明する事業計画書は、事業者が所在する各都道府県の事務局である「ものづくり補助金総合サイト」からWord形式でダウンロード(参考様式 事業計画書 記載項目)することが可能です。記載が必要な内容は、下記6項目です。

《記載内容》

- 1応募者の概要等

- 2事業内容

- 3これまでに補助金又は委託費の交付を受けた実績説明(申請中の案件を含む)

- 4経費明細書

- 5資金調達内訳

- 6労働者名簿

ものづくり補助金総合サイトのウェブサイトはこちら

https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

1の応募者の概要は法人番号や創立年月日など会社に関する情報、株主や役員の情報、直近2期分の経営状況などを記入します。株主の出資比率なども記載しますので予め登記簿や決算書などで確認しておくのが良いでしょう。

2の事業内容については、ものづくり補助金の活用で求められる【生産性向上】【革新性】に則しているかどうか、が重要です。こちらの詳細は第五章「申請にあたって考えるべきポイント」をご覧ください。

4の経費明細表は導入する設備の見積もり金額等を記載します。

5の資金調達内訳は導入する設備を自己資金で賄うか借入するか、借入先はどこかを記入します。ものづくり補助金では設備を導入し事業計画に沿った補助事業を行い、その実績を報告したのちに補助金が支払われます。そのために事前に設備投資資金を確保しておく必要があります。

導入設備の見積書・カタログ

見積書は、取得時に有効期限を長めにしてもらうのがおすすめです。具体的には、公募採択発表日の1か月後程度にしてもらうと良いでしょう。これにより、採択時において有効な見積書であるのと同時に、採択後の交付申請にも使えるものとなりますので、重複して見積書を採取する手間を省くことができます。さらに言えば、可能なら有効期限の記載をしないほうがよろしいでしょう。(記載がなくても採択やその他の申請に支障ありません)

もう一つポイントですが、見積書の明細項目や特記事項に対象外経費(保守費など)に関する記載をしないほうがよろしいかと思います。基本的に補助金は応募申請時の補助金申請額を上回って支払われることはありません。採択されて補助金が支払われるプロセスにおいて、見積書上の「対象外経費」が削られることがあります。よって応募申請時に対象経費のみを記載しておけば採択以降の様々な手間が省けます。また応募申請時には「経費の内訳」つまり見積書の内訳を記載する項目がありますが、見積書が出ているのであれば「一式」という表記ではなく「○○×1台 計○○円」のように詳細に記載しましょう。というのもここに記載された項目は採択以降否定されることはないからです。「一式」と書いた場合、採択以降に詳細を求められるケースがあり、対象外経費に留意しないと補助金額が減る可能性があります。

なお、採択後の交付申請時には相見積を含めて2通提出する必要がありますので、可能であれば申請時に相見積も採取しておくとスムーズです。

<相見積の考え方>

相見積書についてよく誤解されているのですが、申請した設備とは異なるメーカーの見積書(同等機種)を採取する必要はありません。補助金でいう相見積とは、申請した設備と同じ機種(同一機種)の見積書を別の事業者から採取するという考え方です。

さらに、本見積と相見積もりの明細項目は出来るだけ一致させるようにしましょう。相見積に記載があって本見積もりに記載がない項目などがあれば交付申請時に事務局から指摘される可能性があります。

以上が申請時に基本的に揃える書類になります。それでは次に、申請の方法について見ていきましょう。電子申請が必須となったため、その登録方法を含めて説明します。

4. 電子申請の方法について

ものづくり補助金総合サイトを使った「電子申請」

まず、ものづくり補助金の申請等では「GビズID」の取得が必要になります。申請前に「gBizIDプライム」のアカウントを取得しておきましょう。

またGビズIDでは「GビズIDアプリ」が提供されています。

GビズID | GビズIDアプリについて (gbiz-id.go.jp)

通常GビズIDでシステムにログインする場合、IDとパスワードを入力すると登録した携帯電話番号にショートメールで「ワンタイムパスワード」が送信されるので、そのワンタイムパスワードをログイン画面に入力することでシステムに入ることができます。一方で、「GビズIDアプリ」を使用すると、ワンタイムパスワードの入力が省かれアプリの認証(フェイスIDや指紋等)でシステムに入ることができます。ものづくり補助金では応募申請や交付申請などシステムにログインすることが多いのでアプリの導入をお勧めします。

ものづくり補助金電子申請への登録

ものづくり補助金の電子申請は、従前の紙に記載していた項目がそのままログインした登録システムヘの入力を行うイメージとなっています。

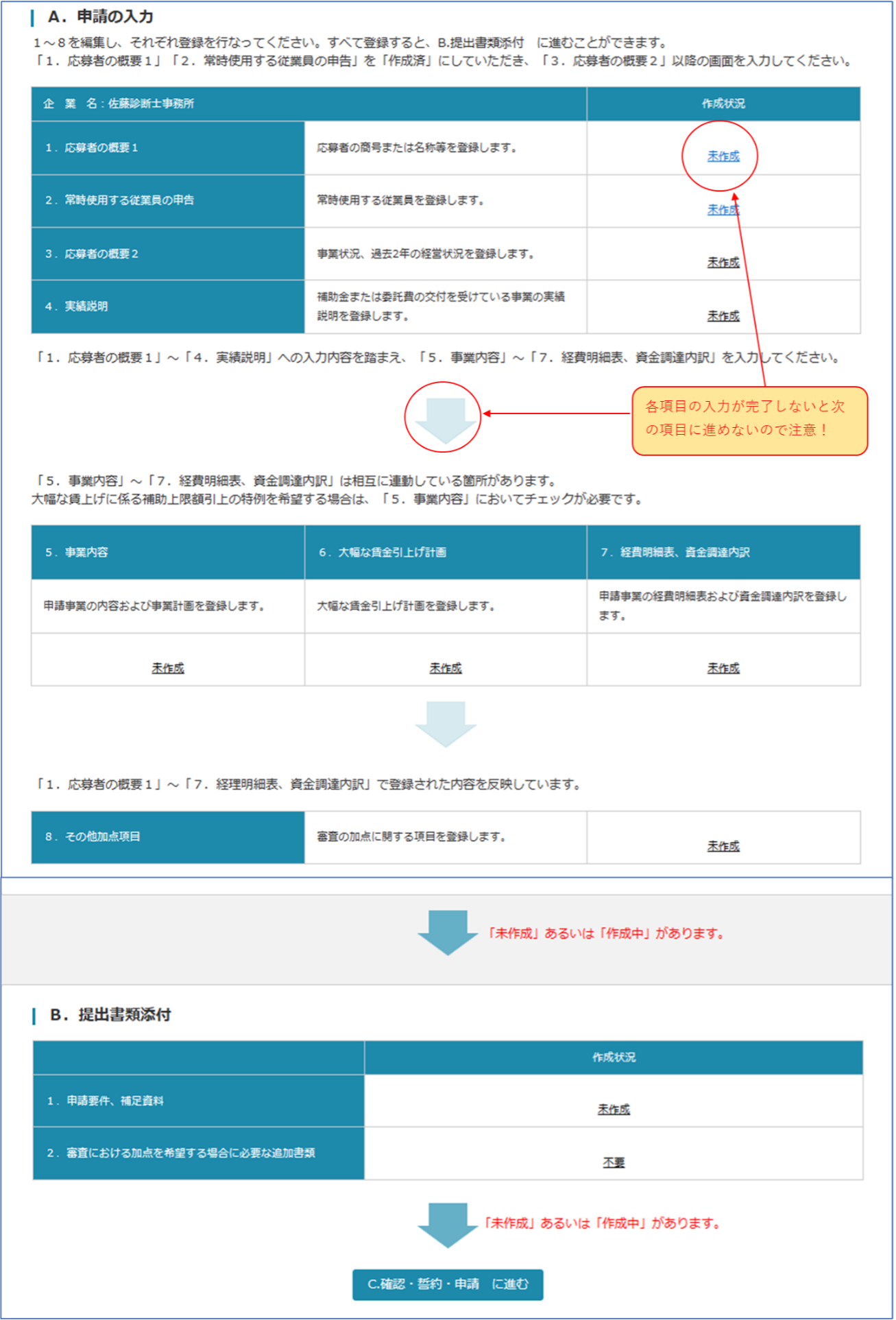

《申請入力項目のページ》

登録システムへの入力項目

- 1応募者の概要1(所在地・役員構成等)

- 2常時使用する従業員の申告(従業員数・労働者名簿)

- 3応募者の概要2(株主・役員一覧、経営状況)

- 4実績説明(これまで受けた補助金等)

- 5事業内容(事業計画名、概要、事業分野、収支計画等)

- 6大幅な賃金引上げ計画(特例を受ける場合)

- 7経費明細表・資金調達内訳(投資額等)

- 8その他加点項目(成長性加点、政策加点、災害等加点、賃上げ加点、ワークライフバランス等の推進の取り組み加点)

上記を入力した後に、添付資料をPDFにしてアップロードし、確認用PDFを出力して申請ボタンを押すことで申請が完了します。各項目の入力が完了しないと次の項目に進めないので注意してください(最終申請しなければ修正は可能なのでダミー入力も可です)。

申請締め切り直前はアクセスも集中するため、早めに申請を行いましょう。仮に申請ミスが発覚した場合、締切日前日までなら申請の取り下げが可能で、修正後再申請することができます。また、申請時には申請書類の確認用PDFー式を印刷出力しておくのがおすすめです。以前採択時に、申請書類が電子版しかなく記載内容が確認できないといったトラブルもありました。

以上が申請の方法になります。それでは、次に実際に事業計画を作成するにあたって検討すべき申請のポイントについて説明します。

5. 申請にあたって考えるべきポイント

ものづくり補助金に申請するにあたっては、下記2つのポイントに則した計画になっているかに留意する必要があります。このポイントは通常枠・特別枠とも共通です。

- 革新性のある事業かどうか

- 生産性向上が図られるか

それぞれどういうことか見ていきましょう。

革新性のある事業かどうか

ものづくり補助金では2つの事業分野から選択して申請を行います。

- ①「試作品開発 生産プロセス改善」:革新的な試作品開発 生産プロセスの改善

- ②「サーピス開発 新提供方式導入」:革新的サーピスの開発 サービス提供プロセスの改善

いずれの類型においても、「革新的な開発であるか」が重要な審査ポイントとなっています。革新的、について公募要項では明確な記載はありませんが、参考になる考え方として経営革新計画における「新事業活動」の定義を紹介します。

<経営革新計画における「新事業活動」5つの区分>

- 1 新商品・新サービスの開発

- 2 新サービスの開発又提供

- 3 商品の新たな生産又は販売方式の導入

- 4 サービスの新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動

(中小企業等経営強化法第2条第7項より)

これらの記載をみると、新たな商品・サービス自体あるいは販売方式など、新たなビジネスとなること、が「革新性」に繋がるものと思われます。ただし、自社にとって新しい事だとしても、他社で既に実施が相当進んでおり一般化している事業では、革新性が高いとは見なされない点には留意する必要があります。

生産性向上が図られるか

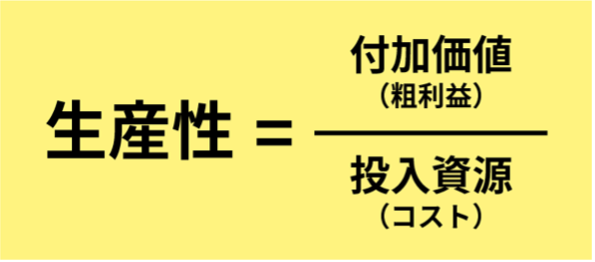

もう一つの要件である「生産性向上」においては、以下の指標が示されています。

- ①補助事業者全体の付加価値額(※)が9%以上向上(年平均3%×3年の場合)

- ②補助事業者全体の給与支給総額が4.5%以上向上(年平均1.5%×3年の場合)

- ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

留意点は「生産効率」と「生産性」は意味合いが異なることです。

生産性は投入資源に対しどれだけの付加価値が得られたかを示す指標です。「中小企業生産性革命推進事業」においては左記のように定義されています。

生産性についての解説

※ものづくり補助金では粗利益ではなく営業利益+人件費+減価償却費

生産効率を高めることでコストが削減され生産性が向上することはありますが、事業計画書を書く際は意味合いを使い分けるのがよいでしょう。

これらの成果目標は事業終了後3年~5年間での指標です。会社としての利益向上と、従業員の給与向上に繋がること、というのが大きなポイントになります。

6. <超重要!>拡大された加点項目

ものづくり補助金では、申請事業の優秀さの評価とは別に、いくつかの加点項目が設けられています。申請事業者の会社としての取り組みが評価に繋がる、ということです。

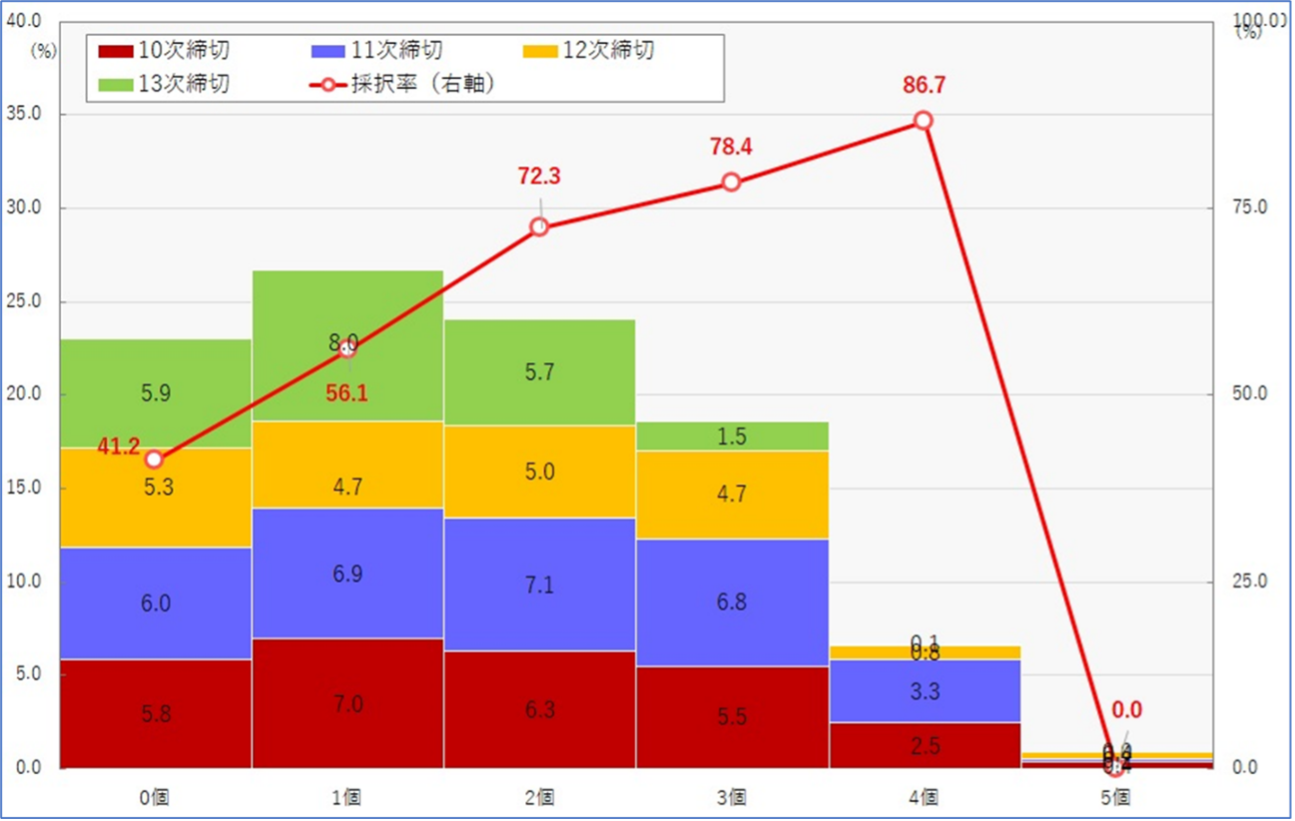

「加点」と言っても、実はデータで見ると採択率に大きな影響を与える要素となっています。

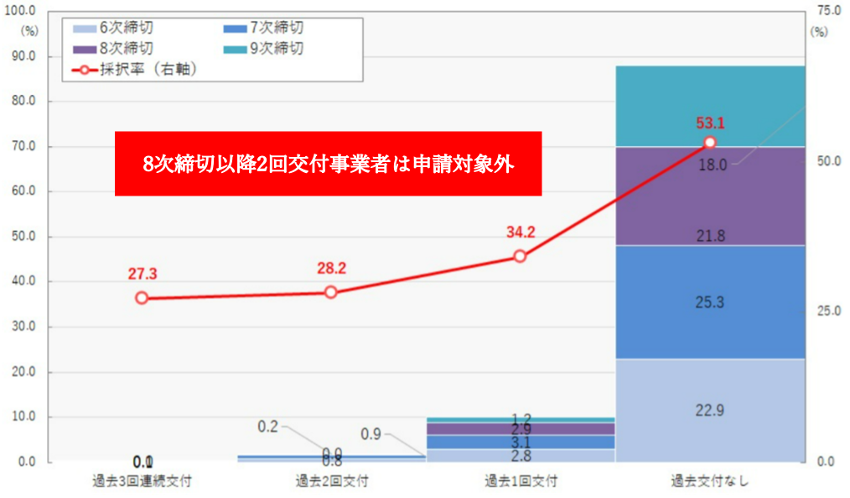

下記の表は、ものづくり補助金・第13次締切における加点の個数と採択率の関係性を表したものです。

ものづくり補助金・第13次締切における加点の個数と採択率の関係性

出典「ものづくり補助金総合サイト」

右に行くほど加点の数が多い申請者となりますが、赤の線グラフを見ての通り、加点の数が増えるごとに大幅に採択率が上がっているのが分かると思います。特に0個~2個の間は上り幅も大きくなっているため、ぜひ2個程度の加点を押さえるよう検討してみてください。

この加点項目は、適宜変更が加わるため、最新の情報はものづくり補助金サイトでご確認ください。本コラム執筆時点で最新の15次採択(2023年7月28日締切)では、以下で紹介する加点があります。

また、加点に関しては申請する類型枠毎に申請可能な加点数が異なります。どの類型枠も以下で紹介する加点のうち最大6項目の加点が申請可能ですが、類型枠によって追加の加点項目があります。例えばデジタル枠の場合基本の6項目に加え、追加で6項目の加点申請が可能で最大12項目になります。ただし注意しないといけないのは「加点としてカウントされるのは6項目まで」という点です。デジタル枠であれば12項目を加点として申請できますが、審査上は6項目のみ加点とみなされることになります。少々ややこしいですが審査上加点とみなされない場合もありうるので、可能な限り積み上げることをお勧めいたします。政策加点の②「パートナーシップ構築宣言」、災害加点の「事業継続力強化計画」は特にお勧めです。この2加点だけでも加点無しに比べ採択率が30%も向上します。

《加点要件》

- 1成長性加点

有効な期間の「経営革新計画」の承認を取得した企業

※ 経営革新計画についてはこちら

- 2政策加点

① 創業 第二創業後間もない企業 (5年以内)

② パートナーシップ構築宣言を行っている事業者

③ 再生事業者(中小企業活性化協議会の支援を受けて再生計画を策定している事業者)

④ 「デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況」(デジタル枠のみ)

⑤ 令和4年度に健康経営優良法人に認定された事業者

⑥ 技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者

⑦ J-Startup、J-Startup地域版に認定された事業者

- 3災害加点

有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者

- 4賃上げ加点等

④-1:賃上げ実施への取り組み

ア) 給与支給総額 年率平均2%以上増加

あるいは

年率平均3%以上増加

事業場内最低賃金 毎月3月、地域別最低賃金より+60円以上の水準

あるいは

毎月3月、地域別最低賃金より+90円以上の水準

イ) 給与支給総額 年率平均6%以上増加 事業場内最低賃金 毎月3月、地域別最低賃金より+30円以上の水準

かつ

毎年+45円以上ずつ増加(初回は応募時を起点とする)

④-2:「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」

14次採択から賃上げ加点④-1に関して従来の(ア)に加えてより賃上げを目指す(イ)が追加されました。(イ)に関してはかなりハードルが高くなりますので実務的には多くの申請が④-1(ア)となっています。

(ア)に関しては「給与支給総額」の年率平均2%以上増加、且つ「事業場内最低賃金」の地域別最低賃金+60円で加点1つ、さらに「給与支給総額」の年率平均3%以上増加、且つ「事業場内最低賃金」の地域別最低賃金+90円で加点1つ、になります。3%且つ+90円で申請すれば加点2つということになります。

デジタル枠の加点

前述した通り、デジタル枠だけでさらに最大6項目の加点が可能です。

- 1経営の方向性及びデジタル技術等の活用の方向性の決定

1-① デジタル技術が社会や自社の競争環境に及ぼす影響を認識公表

1-② ①を踏まえ経営ビジョンやビジネスモデルを策定し公表 - 2経営及びデジタル技術等の活用の具体的な方策(戦略)の決定

- 3戦略を効果的に進めるための体制の提示

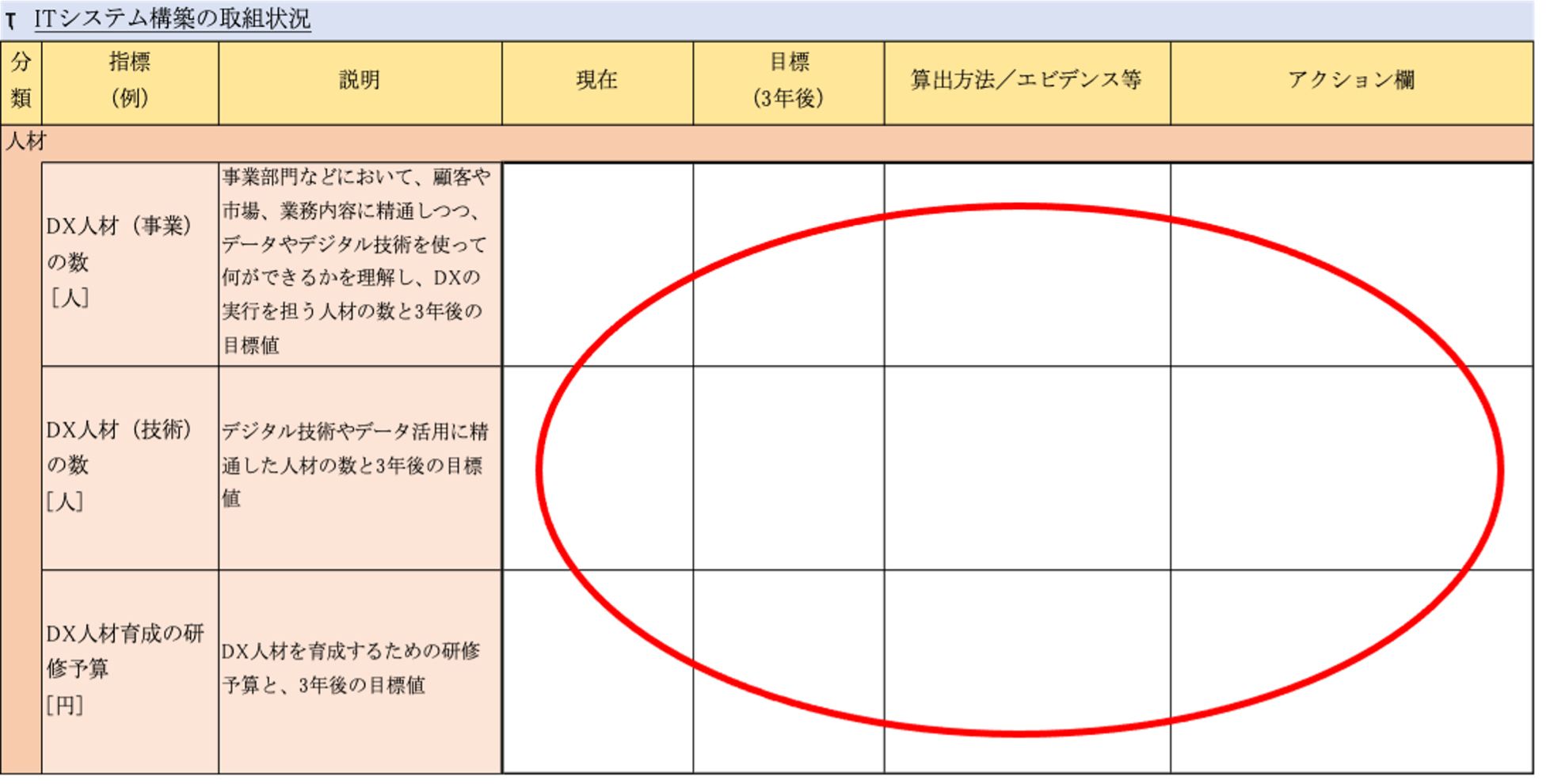

- 4「DX推進指標」における定量指標(人材)の設定

- 5申請時点において、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用している

なお、1~3に関してはホームページにおいて公表する必要があり、申請時にはURLと掲載場所を示す必要があります。少し手間がかかりますが、内容的にそれぞれリンクすると思いますので加点も考えると1~3全て実施するのが良いでしょう。

4に関してはデジタル枠の申請要件である「DX推進自己診断結果の提出」に使用する「DX推進指標自己診断フォーマット」の「ITシステム構築の取組状況(定量指標)」シートの「人材」項目を記載する必要があります。(ちなみに「DX推進指標自己診断フォーマット」はかなりのシート数がありますが、文言記載部分はほぼ「任意」になっていますので、あまり難しく考えないで良いと思います)

DX推進指標自己診断フォーマットのITシステム構築の取組状況(定量指標)シート

5の「サイバーセキュリティお助け隊サービス」とは、商工会議所や民間企業などサイバーセキュリティお助け隊として登録している機関が提供するするセキュリティに関するサービスのことで、このサービスを利用すると加点になります。

加点は侮れません。基本的には「パートナーシップ構築宣言」と「事業継続力強化計画」は押え、経営上問題なければ「賃上げ加点」を追加して3項目の加点申請を目指し、あとは枠に合わせて追加していくのが良いでしょう。

7. 減点項目にも注意が必要

第六章では加点項目の重要性を見てきましたが、逆に減点項目についても確認しておきましょう。主な減点項目については下記のものがあります。

《減点要件》

応募締切日から過去3年間に、ものづくり補助金の交付決定を1回受けている事業者

複数回交付を受けた事業者に対する厳格化の傾向が反映されており、過去3年間に1回交付を受けている事業者においては、減点分を加点で補うなどの対策が必要になります。

第9次締切における交付回数と採択率の関係は下記のようになっています(出典は「ものづくり補助金総合サイト」)

第9次締切における交付回数と採択率の関係

過去1回交付があるだけで採択率が20%ほど下落している事実が分かると思います。逆に言えば、まだ採択されたことがない、という会社にはチャンスとも取れます。

8. 追加された特例と各申請枠における申請想定例・留意点

令和4年度2次補正予算において、大幅な賃上げに取り組む事業者に対する補助上限枠の引き上げの特例が追加されました。14次採択から実施されています。

《追加要件》

- 1.事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年率平均1.5%以上増加に加え、更に年率平均4.5%以上(合計で年率平均6%以上)増加とすること。

- 2.事業計画危難において、基本要件である地域別最低賃金+30円以上の水準とすることに加え、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、年額+45円以上増額すること。

- 3.応募時に、上記1及び2の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画(【様式4】大幅な賃上げ計画書)を提出すること。

特に1と2は賃上げ加点の④-1の(イ)と同じ内容です。つまり特例を受ける場合加点が追加されることになります。事業計画書【様式4】の作成も含めるとかなりハードルは高いですが、以下の特例が得られます。

《補助上限額の引き上げ》

- 従業員数5人以下:各申請枠の上限から最大100万円引き上げ

- 6人~20人:各申請枠の上限から最大250万円引き上げ

- 21人以上:各申請枠の上限から最大1,000万円引き上げ

例えば、通常枠において従業員数21人以上は最大1,250万円の補助金額ですが、特例を利用すると2,250万円になります。補助率は各申請枠も補助率に準じます。

大きな投資を行う事で生産性の向上を図り、賃上げにも取り組む事業者については是非ご検討いただければと考えます。

次に、実際に各申請枠に申請する際の留意点や、想定される申請例について取り上げます。

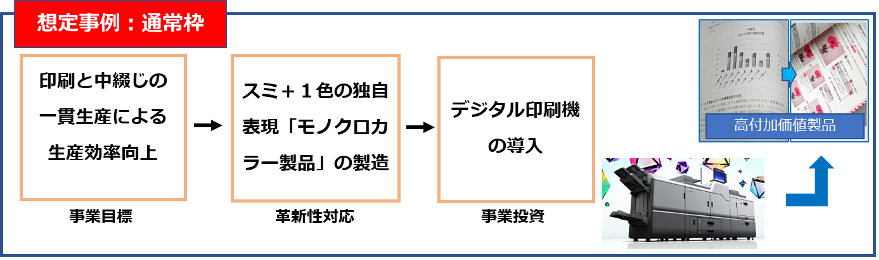

通常枠の申請例

製本まで可能な印刷機を導入することで、内製化を進め生産効率の向上を目指すとともに、スミ+1色の再現性による高付加価値製品を提供することで、生産プロセスの革新と生産性向上を図る。

製本まで可能な印刷機の導入想定事例(通常枠)

<通常枠の留意点>

- 生産プロセスやサービス提供プロセスの革新的な改善と、それによって提供される高付加価値製品やサービスで生産性が向上すること。

業界的にまったく新しい革新的な改善である必要はなく、自社の取って新しく革新的な改善であればよいのですが、改善結果を生産性に結びつける、つまり新ビジネスとして展開できる必要があります。

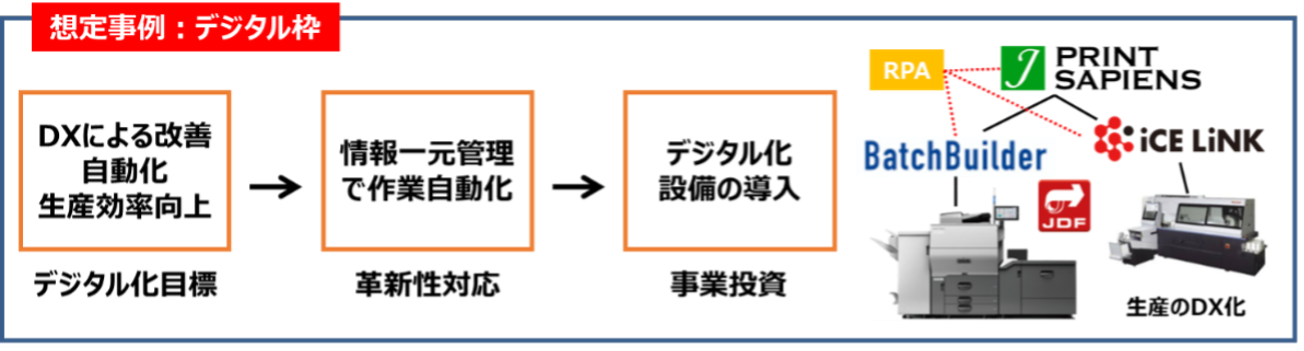

デジタル枠の申請例

DXを進めることで、生産体制の自動化を推進し生産性を向上する。また情報の一元化で社外協力先との連携を強化し、生産プロセスの革新を図る。

印刷機の導入想定事例(デジタル枠)

<デジタル枠の留意点>

- 単にオフセット印刷(アナログ)からデジタル印刷機へ入れ替えるといった内容や、EC・デジタル保管など単なるサービスの電子化は対象とならない

業務フロー全体から見たデジタルへの革新や、自社内にとどまらないデジタル化・データ共有化といった視点で考える必要があります。

9. 補足:ものづくり補助金と同時に活用できる税制措置

公的支援として、補助金を活用した設備の場合においても設備投資関連の税制を活用することは可能です。ここでは特別償却または税額控除の申請ができる税制および固定資産税を免除する制度を紹介します。

| 中小企業経営強化税制 | 中小企業投資促進税制 | 固定資産税特例 | |

|---|---|---|---|

| 必要な事業計画 | 経営力向上計画 | なし | 先端設備等導入計画 |

| 計画提出先 | 経済産業局 | なし(確定申告時に税務署へ書類提出) | 各市区町村 |

| 対象となる税制 | 所得税・法人税 | 所得税・法人税 | 固定資産税 |

| 税制の内容 | 特別償却100%または税額控除10% | 特別償却30%または税額控除7% | 固定資産税の3年間最大1/2に軽減、さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、令和6年3月末までに取得した設備に関して5年間1/3に軽減 |

10. 2023年度の公募のスケジュールについて

2023年度の公募スケジュールについては、11月7日に16次採択の応募期間が終了し、現在は17次採択の開始待ちという状況です(2023年11月19日時点)。スケジュールが分かり次第アップデートさせていただきますので少々お待ちください。応募に間に合うように申請書類や電子申請の準備をしましょう。

まとめ

- 申請にあたっては「革新性」と「生産性」を軸にした事業を構想すること

- 加点/減点項目や、申請類型の追加要件に注意

- まずは自社の現状課題を整理することで申請の方向性を決めておくこと

いかがだったでしょうか。ものづくり補助金は、これから新たな取り組みをスタートし自社を発展させたいという印刷会社にとって非常に魅力的な制度です。是非要点を押さえて、うまく活用していきましょう。

リコージャパンでは、POD機やインクジェットプリンターなどの導入に向けたものづくり補助金の具体的な活用について、印刷業専門の中小企業診断士と連携した無料の個別相談会、を開催しております。

「補助金活用に興味はあるけど、何から始めればいいか分からない…」

「ものづくり補助金で採択を受けるためのアドバイスが欲しい…」

「様々な補助金の中で、自社は何を活用するのが良いか知りたい」

などの相談に対し、1社1社個別にお話しさせていただきます。もちろんオンラインでの相談会も可能です。補助金に対する知識などは無くても大丈夫なフランクな相談会ですので、是非お気軽にお声がけください。

▶とりあえず1回無料相談会をやってみたい、という方はこちらから

※ 件名で「補助金・助成金を活用したPOD機導入等の相談」を選択の上、お問い合わせ内容欄に可能な範囲で具体的に相談内容をご記入ください。

■監修

株式会社GIMS

中小企業診断士

印刷業界専門コンサルタント

寶積 昌彦 様

立命館大学卒業後、ハマダ印刷機械株式会社入社。

各種印刷機、CTP等関連機器等多岐にわたる機械の営業担当を経て、営業管理・推進業務を担当。市場調査や製品開発企画とプロモーション、仕入商品・部材の調達管理や販売・製造台数の予測などの業務に従事。

その後、グラビア印刷会社の朋和産業株式会社に入社し、大手コンビニエンスチェーン、大手カフェチェーンの軟包材の営業を担当後、中小企業診断士として独立。独立後は公的機関の委嘱による中小企業支援を行う傍ら、印刷業界専門のコンサルティングを行う株式会社GIMSにも参画し印刷・製本会社の経営支援に従事している。