補助金を学ぶ

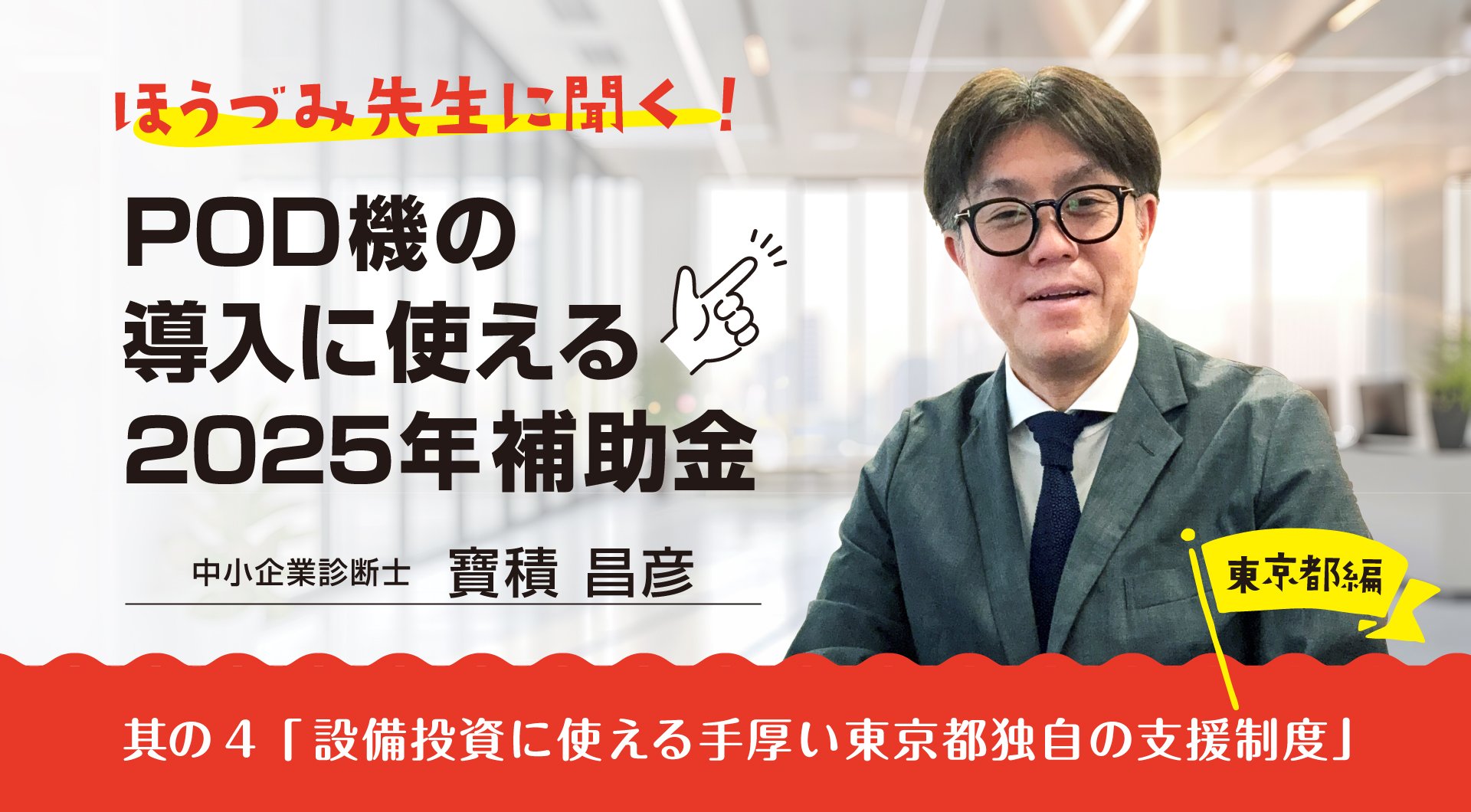

<寶積先生に聞く!>POD機の導入に使える2025年補助金 其の2:「どうしたら採択されるの?」(採択の秘訣)編

ノウハウの実践方法をまとめた

資料を無料ダウンロード

1. 採択に秘訣はあるのか

前回は2025年度にPOD機などの導入に検討できる主な補助金をご紹介しました。加えてそれぞれの制度で性格が違う点についてもお話をしました。

しかし「いざ申請!」となった場合、事業計画書を作成せねばなりません。そこで今回はどんな事業計画書を作れば採択されやすいのか?そのコツについて、良くいただく質問に答える形で一緒に考えてみたいと思います。

2. 採択の秘訣(基本編)

ズバリ採択される事業計画書ってどんな書類ですか?

直球のご質問ですね(笑)

なかなか答えにくいですが、あえて一言で言うと「読み手主義」の計画でしょうか。計画書を読む審査員の立場に立ってわかりやすく、応援したくなるような計画書が理想ですね。

読んでいる審査員は「印刷業界のことを知らない素人の方である」ということを忘れてはいけません。専門用語の解説や、設定している課題をわかりやすく解説することで、審査員はあなたの会社がどのような展望を持っているのか、理解を深めることができます。結果として、理解してもらった申請書の方が採択されやすいということです。

逆に言えば、専門用語だらけで素人には何のことか分かりにくい計画書は控えた方がいい、ということです。

分かりやすさ、意外にも書き方のコツはありますか?

これは全ての補助金に共通しており、前回お話しした性格と似ていますが、それぞれの制度で審査員が重視するポイントがあります。このポイントを押さえた計画書も重要です。

各補助金には、公募要領というルールブックのようなものがあります。その中に「審査項目」というものが記載されています。これは採択者が採点する際の採点項目でもあります。そのためこの項目について記載しなければ採点が得られないことになります。

例えばものづくり補助金では、審査項目の中に「競合製品・サービスに対する優位性」という項目があります。そのため計画書には具体的な競合を明らかにして比較優位を記載する必要があります。自社製品やサービスの紹介にとどまった記載では採点を得られないことになります。

さらに、他に挙げるとすれば図版の工夫でしょうか。

どうしても文章では伝わりにくいことは、図や写真などを使った見せ方が効果的です。例えば以下のようなものは図版化するのがおすすめです。

- 設備の機能や製品のイメージを写真で伝える

- 業務の流れやビジネスモデルを図解で伝える

- 競合他社との比較を表で見やすくする

- 市場データをグラフで示す

一方で注意したいこともあります。あまり色々と盛り込むとスペースがなくなり、結果として文字がめちゃくちゃ小さくて読めない!といったことにならないように気をつけてください。あくまでも最初に言った通り「読み手主義」の考え方が大事です。

ここまでのポイントをおさらい!

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 読み手主義を徹底しよう | 専門用語解説や設定課題の解説や補足を入れるなど丁寧な文章を心掛ける |

| 審査ポイントを押さえよう | 審査ポイントは採点に直結します。審査項目に関連した文章を作成する |

| 図版を工夫しよう | 文章で伝わらないニュアンスは図版で。ただし文字を小さくし過ぎないように |

3. 採択の秘訣(応用編)

ここまでの内容は理解しましたが、一般的な話が多いような…?これだけで本当に採択されるか心配なので、もっと細かなテクニックなどあれば教えてほしいです!

確かに、前半では当たり前のことばかりでしたね。それでは他の秘訣をお話ししましょう。これはややテクニカルな点も含んでいますので必須ではありませんが取り入れると有利な内容です。

テクニック1.独自性を打ち出すべし

例えばものづくり補助金の場合、「○○サービス」のように自社独自のサービスであるような表記を行う事でオリジナリティを打ち出すなどは効果的です。他の補助金でも他社との差別化を主張できますので、おすすめの方法です。

よく私は「サービスや製品に『名前』を付けるべし」とお伝えしています。

テクニック2.中小企業政策を理解した内容を心掛けるべし

次は、やや高度なテクニックかもしれません。補助金の実施が国や地方自治体であることを踏まえますと、それぞれが重点的に取り組んでいる政策と方向性が合致していることも重要なポイントです。

例えば、地域資源の活用や地域貢献、GX、サーキュラーエコノミー(循環社会)、BCPへの取り組みなどです。これらに関連する取り組みは実施元である自治体も推進したい内容になるため、評価も高くなると考えます。

テクニック3.トレンドを意識すべし

最後は、申請するタイミングにおける社会トレンドを意識することです。例えば環境対応、社会課題の解決といった社会性のあるテーマの他、AI活用や推し活といったテーマなどが挙げられます。

トレンドを意識すると有利な理由は、単純に市場拡大が期待できることだけでなく、先に挙げた審査項目の一つにもなっている「政策面:イノベーションの牽引」という項目にも合致することになることで、採点上も有利になるためです。なお、イノベーション牽引の内容として審査項目には、先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施などが挙げられています。

ただし、これは他社の申請も多くなり差別化が難しくなるリスクもありますので注意が必要です。

ここまでのポイントをおさらい!

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 独自色を打ち出そう | 自社特有のサービスや製品である点を強調。事業サービスにオリジナルの名称を付けるのも有効 |

| 政策への合致を心掛けよう | 補助金を支給する国の政策に沿った内容は有効。政府資料や中小企業白書なども参考に |

| 社会トレンドとの合致 | 社会課題の解決や先端技術との組み合わせは有効、ただし他社との兼ね合いにも注意しよう |

4. まとめ

いかがでしたでしょうか?

簡単なご紹介ではありましたが、少しの工夫で申請書の見え方・見せ方が変わる、ということを感じていただけたのではないでしょうか。

- そうはいっても、まだ自分たちで計画書を書く自信がわかない

- もっと具体的に自社の状況や計画に合わせた書き方の相談がしたい

そんなお悩みがある方は、ぜひ下記ページから個別の無料相談会をお申込みください。私とリコージャパンさんで、一緒にみなさまの会社のPOD機導入やDXなどのご相談に乗らせていただきます!

正直補助金のことがまだよくわかってない、という状態でも全く問題ありませんので、お気軽にご相談ください。

本コラム筆者

株式会社GIMS 中小企業診断士

印刷業界専門コンサルタント

寶積 昌彦 氏

立命館大学卒業後、ハマダ印刷機械株式会社入社。

各種印刷機、CTP等関連機器等多岐にわたる機械の営業担当を経て、営業管理・推進業務を担当。市場調査や製品開発企画とプロモーション、仕入商品・部材の調達管理や販売・製造台数の予測などの業務に従事。

その後、グラビア印刷会社の朋和産業株式会社に入社し、大手コンビニエンスチェーン、大手カフェチェーンの軟包材の営業を担当後、中小企業診断士として独立。独立後は公的機関の委嘱による中小企業支援を行う傍ら、印刷業界専門のコンサルティングを行う株式会社GIMSにも参画し印刷・製本会社の経営支援に従事している。